في لحظةٍ ما، صار الجنوب ممتلئًا بالنار،

والسماء لا تشبه السماء. لكن زهراء لم تبكِ ولم تنتظر، بل نزلت، كما تنزل الأرواح

من أعلى، تبحث عن رائحة تعرفها، بين الركام، بين التراب، بين ما تبقّى من الحرب.

لم يكن أحد ينتظر من "زوجة الشهيد" أن تقوم بما فعلته.

لكن زهراء

كانت تعرف أن لا وداع بدون لقاء، ولو كان اللقاء مع أشلاء، ولو كانت الجنازة بلا

جسد كامل ،بحثت حتى وجدته، وشيّعته بنفسها.

لم تنتظر أن يخبرها أحد، ولم تقبل أن تكون

غائبة عن آخر فصول الحب. كانت حاضرة، بكامل القوّة، وكامل الانكسارزهراء اليوم لا

تُعرَف فقط بكونها زوجة شهيد، بل امرأة كسرت النموذج، وفرضت وجودها في لحظة

الغياب. امرأة قررت أن لا يموت زوجها بلا

وداع، وأن لا تكون الحرب أقسى من قلبها.

صور من أرشيف زهراء منصور _ العثور على الجثمان

في زمنٍ كانت فيه المسافات تُقاس بالخطر، وكانت

الكلمات ترفًا لا تمنحه الحرب، ظلّت زهراء على العهد. أسابيع تمرّ دون أن تسمع

صوته، وكانت الصلة الوحيدة بينهما محاولات خجولة للاتصال، كثيرًا ما أجهضها الوضع

الأمني المتفجّر.لكنها لم تستسلم. في لحظةٍ فارقة، قرّرت أن تراه، ولو كلّفها ذلك

حياتها

رافقت زوجها إلى إحدى المهمّات، بلا هاتف، بلا

وسيلة اتصال، مدركة تمامًا أن كل خطوة إلى جانبه هي مخاطرة،لكنها لم تُفكّر

بالخوف، بل شعرت أن مشاركتها له في هذا الطريق، ولو ليومٍ واحد، هو جزء من الجهاد،

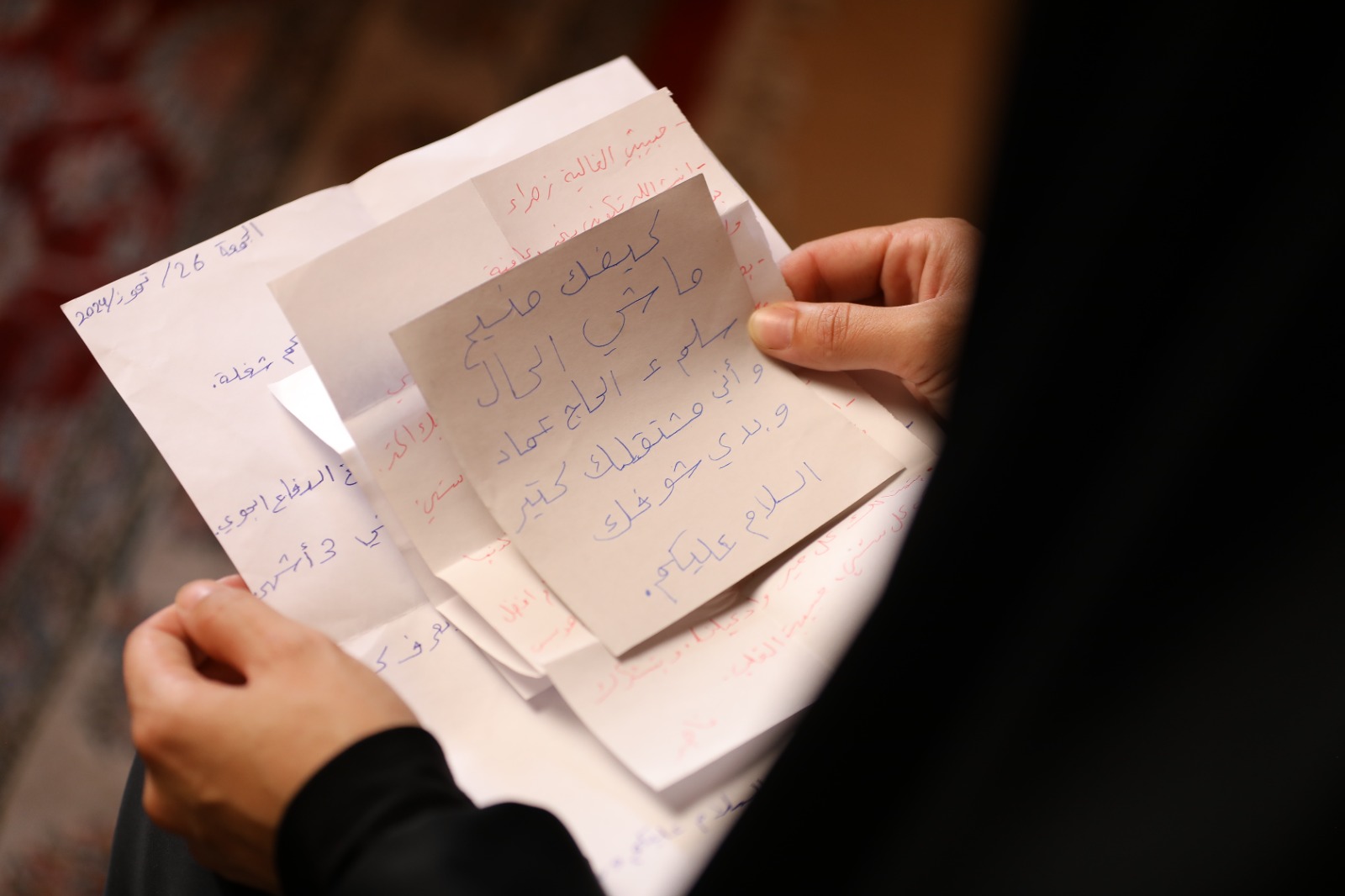

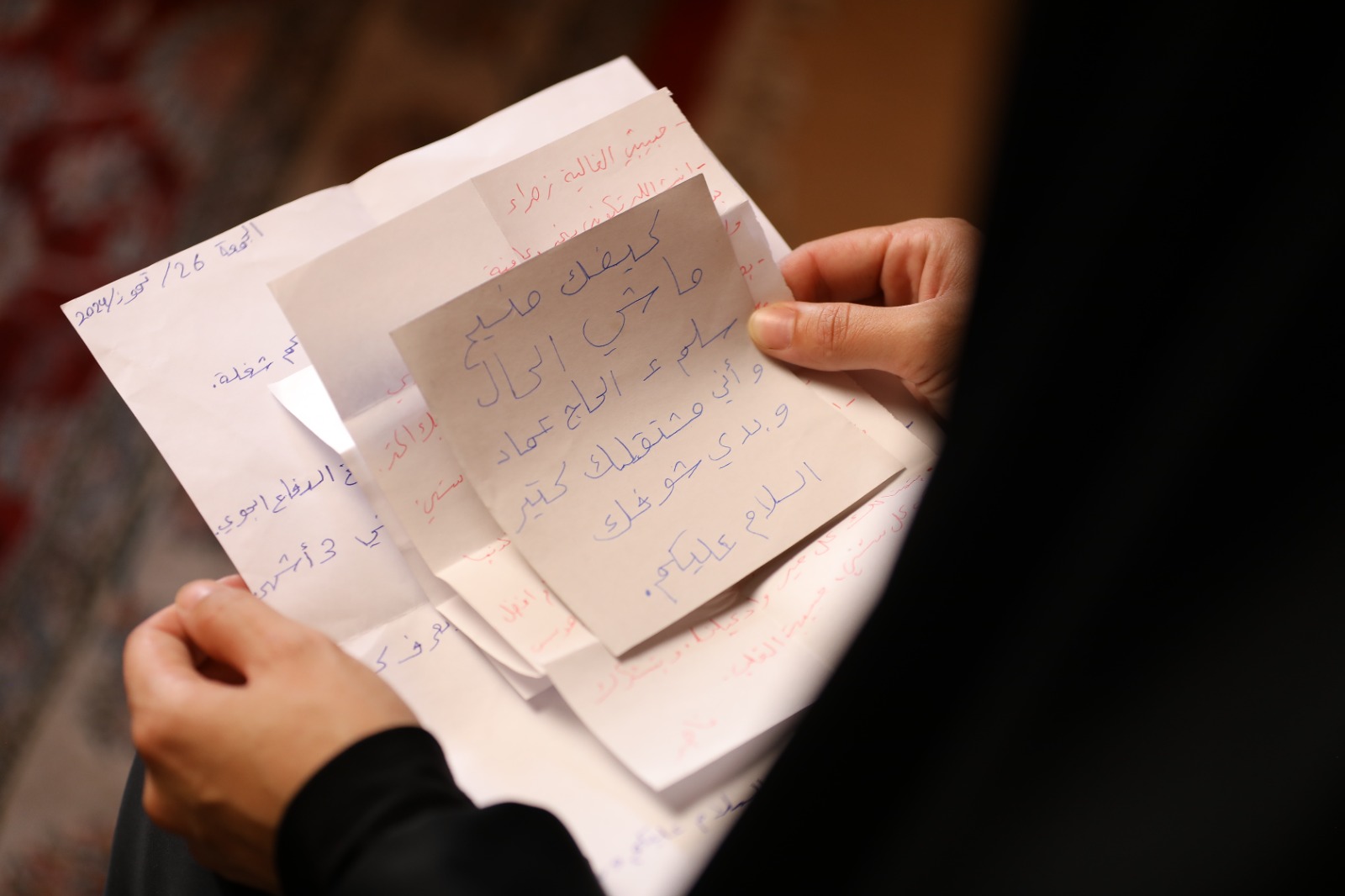

من النهج، من اليقين. وحين صار اللقاء مستحيلاً، صارت الرسائل الورقية جسرًا بين

قلبين.رسالة تنتظر يومين لتصل، وربما أكثر، ولكنها كانت تنبض بحياة كاملة. كانت

تكتب له وكأنها تزرع كلماتها على ضوء الشموع، وتنتظر الرد

وكأنها تنتظر فجرًا

مؤجلاً

أما آخر مكالمة، فكانت في ذروة الحرب، وقت

التهجير. كان صوته مختلفًا... كانت نبرته تودّع قال لها مرارًا: "انتبهي على

حالك... انتبهي على الأولاد" كرّرها ثلاثًا، وربما أكثر، وفي المرّة الأخيرة

قالها بنبرةٍ خافتة، فيها ما يُشبه الخوف عليها لا على نفسه. لكنها لم تسمح للدموع

أن تخونه. كانت أقوى مما تحتمل اللحظة.شدّت على قلبها، وطمأنته، وقالت له بثقة:

"رح نرجع... رح نرجع" كانت تزرع فيه أملًا، وهي تعرف أن الوداع أقرب من

اللقاء، لكنها بقيت صامدة، بصبرٍ يشبه صبر زينب (ع)، وعزيمةٍ لا تعرف الانكسار

تصوير: زينب فواز - التواصل بالرسائل

كانت تنتظر الخبر كما تنتظر الأمهات أولادهنّ

من الجبهات... بخوفٍ صامت، ويقينٍ لا يتزحزح.

في تلك الليلة، علمت بزوال رفيق درب زوجها. لم

يُعلن أحد عن مصيره هو، لكن قلبها كان يعرف. سألت ابنها، سألت أباها، ووقفت على

باب الحقيقة تنتظر "الناعي"، لا أحد سواه يجرؤ على إعلان الرحيل.

وفي صباح السبت، التاسع عشر من تشرين الأول،

حوالي الساعة السابعة والنصف،تسلّل الخبر إلى بيتها... زوجها ارتقى شهيدًا، وقد

كان استشهد منذ يوم الخميس، لكن جسده تأخّر في الوصول، كما تتأخّر الأرواح حين

يكون الفراق أكبر من الكلمات.رغم الوجع، لم تبكِ كمن تفاجأ بالمصيبة، بل تحدّثت

بثبات المؤمنين. قالت بثقةٍ نادرة: "من دخل هذا الدرب، يعرف نهايته. كل امرأة

مؤمنة، صاحبة عقيدة، تدرك أن النصر أو الشهادة هما ختام الطريق.

لم تُنكر أن الفقد موجِع، ولا أن زوجها كان نصفها

الثاني، لكنها لم تبكِه كمن خسر، بل باركته كمن نال ما تمنى. فقد كان نذر حياته

لهذا النهج، وكان قلبه معلقًا باللقاء، وهي، بشجاعةٍ تُشبه شجاعة زينب (ع)، لم تقف

في طريقه، بل كانت سندًا له، تشجّعه، وتشدّ على روحه، وتمضي معه في طريق الجهاد

حتى النهاية.

مقتبلة مع زهراء منصور

حين أعلن العدوّ عبر إعلامه استهداف

"مسؤول المنطقة"،

لم تُنكر زهراء أن الخبر زلزلها، لكن عقلها لم يذهب نحو الهلع أو الانهيار، بل

استُحضِر أمامها مشهد آخر، أبعد من الحرب، وأقرب إلى المعنى: السيدة زينب (ع) في مجلس

يزيد.

ذلك الموقف الخالد، تلك الوقفة التي حوّلت المأساة إلى شهادة،

والوجع إلى منبر، والدم إلى حجّة.

زهراء لم تردّد:

"منذ اللحظة الأولى، تذكّرت السيدة زينب (ع)... أخذت منها القوة،

الصبر، والقدرة على الوقوف بوجه العدو بلا خوف." كان استشهاد زوجها لحظة

مفصلية، لكنها لم تضعف، لأنها لم تكن تسير وحدها، كانت تسير على خطى زينب، تلك

التي أعادت تعريف النكبة، وجعلت من الحزن قوّة، ومن الدمع راية. وأكدت بثقة:

"كل امرأة جنوبية صمدت، وواكبت، وواجهت، هي امتداد لتلك المدرسة. نحن لسنا صدفة مقاومة، بل نحن ثمرة زينب

تصوير:زينب فواز - صورة من منزل زهراء منصور

." حين عادت زهراء إلى

الجنوب، لم تكن عودتها كعودة الآخرين.كانت عودتها محمولة على كتفين: أخوها

الذي استُشهد ودُفن، وزوجها الذي لم يُعرف بعد مصيره. ذهبت أولاً إلى ضيعة

وديعة، حيث رقد شقيقها، ووقفت على قبره بصمتٍ يحمل كل ما لم يُقال. ثم تابعت إلى عيتا الجبل، أرضها، وموطن وجعها. لم تترك للوقت فرصة، ولا للحزن أن يعرقلها. ذهبت مباشرة إلى مكان

استشهاد ناصر.

كانت تبحث لا عن دليل، بل عن بقايا قلبٍ نُزِع منها. أرادت أن تجد الجثمان، أن تلقي عليه نظرة أخيرة، أن تقول له كما يليق

بالمحبّين: "أنا هنا، لم أتأخر." كانت أول امرأة تخرج للبحث

عن جسد شهيدها.

في اليوم الأول، عادت بلا شيء. لكنها عادت من جديد في

اليوم الثاني، بروحٍ لا تعرف التراجع. رغم اعتراض والدها، رغم

الخطر، بدا كأن الأمر مقدَّر لها، مكتوب باسمها، أن تكون هي من يجد ناصر، وأن يكون

اللقاء الأخير بيديها.

وفي لحظةٍ واحدة، وبين الركام، لمحت حذاءه الأسود، ذاك الذي كان

يرافقه في الميدان.

حملته، احتضنته كما لو كان قلبه، وحين مالت بنظرها، رأت قدميه... قالت بصوتٍ خافت، مشحون باليقين: "الشهيد موجود هون." ثم وقفت، وغادرت بهدوء. لم تصرخ، لم تنهَر، بل

قالت بوجهٍ غارق في الحزن، وممتلئ بالإيمان:

"آخر مشهد بستذكره لناصر... جسد بلا رأس، وصدره مطحون."

لكنها لم تتراجع. واجهت المشهد كما واجهت كل

شيء قبله:

بصلابةٍ تشبه تلك التي وقفت بها زينب (ع) أمام رأس الحسين (ع)،

رافضةً أن تكون الضربة الأخيرة هي

الهزيمة.

من أرشيف زهراء منصور - العثور على الجثمان

وفي ختام حديثها، لم تتحدث زهراء

كأرملة شهيد فقط، بل كابنة مدرسة كاملة.

قالت بثقة لا تشوبها دمعة، وبقلبٍ يفيض يقينًا:

"هذا الطريق لن يتوقف. نحن

مستمرون فيه، بكل ما نملك، وكل ما نقدّمه، هو في عين الله، وفي سبيله."

لم تكتفِ بالتصريح، بل رسّخت اليقين

بجذور كربلائية:

"مدرستنا كربلاء، وأساس المرأة فينا هي السيدة زينب (ع)، التي قالت في

قلب المصيبة: ما رأيتُ إلا جميلاً."

وأكدت أن المرأة المقاومة، رغم الفقد

والوجع، لا ترى إلا الجمال،

لأنها ترى ما بعد الشهادة، ما بعد

الدم، وتؤمن أن في كل دمعةٍ شهادة، وفي كل وجعٍ نصر.

وحين بدأت الأصوات تتساءل: "أين

النصر؟"

أجابت زهراء ببساطة العارفات:

"نحن انتصرنا حين رفعنا أشلاء الشهداء من الأرض، ودفناهم بكرامة، نحن

انتصرنا حين عدنا إلى أرضنا، منتصبي الجبين."

ثم أضافت بكلماتٍ تُختَم بها الحكاية،

وتُفتَح بها أعين الغافلين:

"النصر واضح، جليّ، كالشمس في عزّ الظهيرة...

تصوير:زينب فواز - صور من منزل زهراء منصور